加給年金の条件が整ったので手続きをしました。

私の場合は65歳で老齢厚生年金の受給となり年金請求書を提出(郵送)しました。

年金請求書の提出については、こちらで書きましたが

↓

加給年金は案内が来ないので自分で届出をする必要があります。

支給される対象者や条件等が決まっているので、厚生年金に加入している方は確認しておくといいですよ。

加給年金とは

加給年金とは厚生年金保険の加入者が生計を維持している配偶者または子がいるときに加算されるものです。

受給権者となるための資格条件や加算額が生年月日により異なってくるので、条件や仕組みを確認しておくといいと思います。

加給年金の対象者

加給年金の対象者となる条件は

※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は被保険者期間が15~19年

※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は被保険者期間が15~19年

となります。

加給年金のもらえる条件と金額

配偶者または子の加給年金額と年齢制限については

| 対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 224,500円 | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |

| 1人目・2人目の子 | 各224,500円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

| 3人目以降の子 | 各74,800円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

また、配偶者の加給年金額については、受給権者の生年月日によって特別加算があります。

| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計 |

|---|---|---|

| 昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円 | 257,700円 |

| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,200円 | 290,700円 |

| 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,400円 | 323,900円 |

| 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,500円 | 357,000円 |

| 昭和18年4月2日以後 | 165,600円 | 390,100円 |

以下の場合には配偶者加給年金が支給停止されるので注意が必要です。

加給年金の支給停止について

加給年金の受給で気をつけなければならないことがあります。

老齢厚生年金(定額部分支給開始)の受給開始時に年金請求書にて繰り下げ受給を選択した場合

繰り下げ期間中は加給年金の支給が停止されてしまいます。

確かに繰り下げ受給をすると

| 繰り下げ期間 | 割増 |

|---|---|

| 1年 | 8.4% |

| 2年 | 16.8% |

| 3年 | 25.2% |

| 4年 | 33.6% |

| 5年 | 42% |

と増額されますが、

その期間の加給年金が停止されるための減額分を考慮する必要があります。

加給年金の手続き

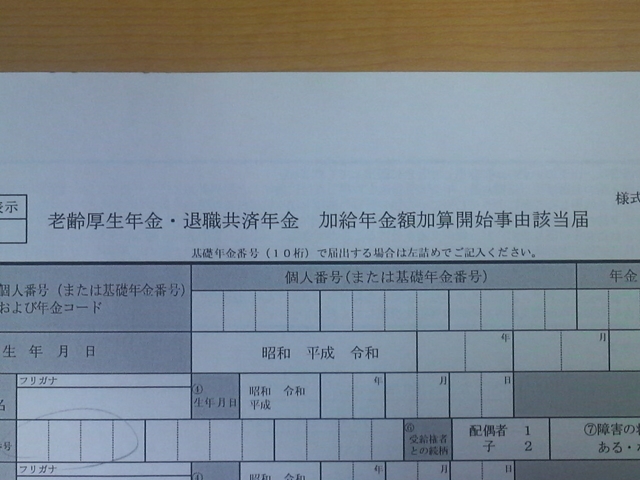

加給年金の手続きには「加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。

日本年金機構のホームページからダウンロードできるのですが、

私の場合、事情があって「生計同一関係に関する申立書」というのを添付しなければならなかったり、その他の添付書類が別途必要になりそうだったので年金事務所の相談室で手続きについての相談と説明を受けました。

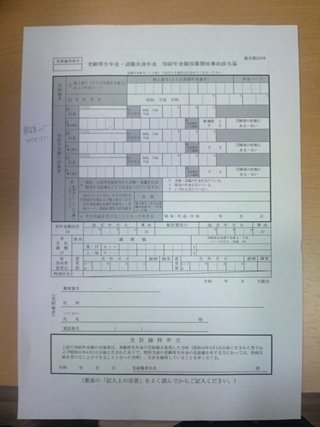

加給年金額加算開始事由該当届というのは

記入内容は、

1.受給権者の年金番号・年金コード、生年月日

2.加給年金額の対象者(配偶者・子)の氏名・生年月日・続柄・障害の有無・個人番号(マンナンバー)

だけなので、そんなに難しくはありません。

ただ、添付資料が状況によって変わる場合があるので年金事務所で確認することをおすすめします。

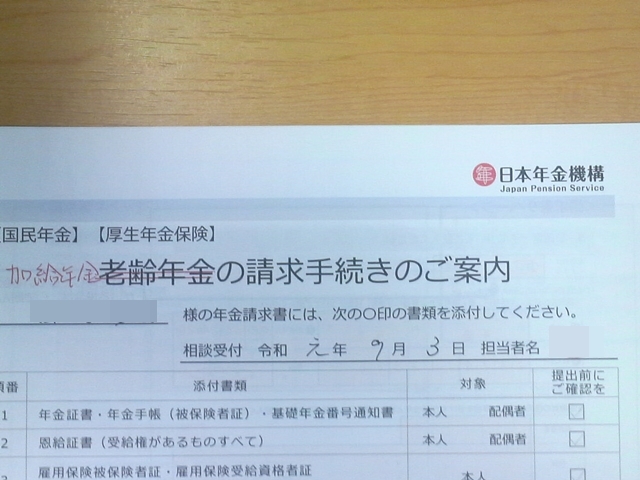

年金事務所で説明を受けるときに「請求手続きのご案内」

に必要書類にチェックをしてもらうことができます。

チェックしてもらった書類のみを添付すればいいので、あとで手戻りがなく安心ですよ。

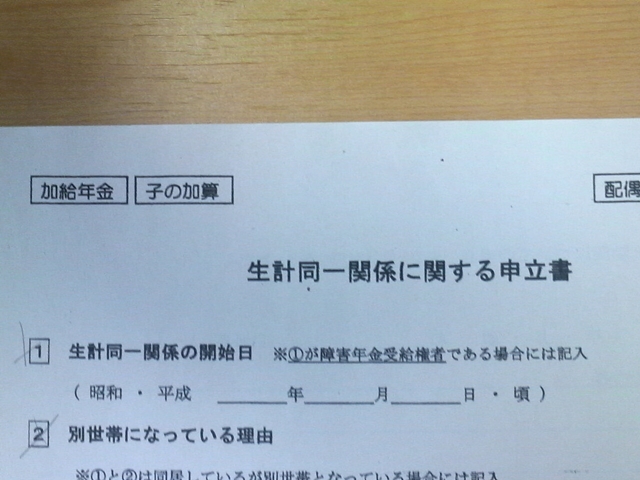

私の場合は事情があって配偶者と別のマンション(徒歩圏内ですけど)で住んでいます。

そのため基本条件である「生計を維持している配偶者または子」というのを証明するために

「生計同一関係に関する申立書」

をもらう必要もあり年金事務所で説明してもらいました。

時間にして20分くらいだったと思いますが特に悩むこともなく、いわれた書類を作成して提出するだけでいいので楽だと思いました。

加給年金は年金受給(2ヶ月に1回)に合わせて月額分が上乗せされて支給されます。

なので請求手続きが遅れると支給開始も遅くなるので早めに手続きしましょう。